-

meu mobile site

Recherche

Recherche

Intranet - En-tête

Menu principal - Intranet

Menu principal - Intranet

Menu principal

Menu principal

- Ma Ville

- Famille

- Cadre de vie

- Sport et culture

- Économie

- Social

De Quadraria à Carrières-sur-Seine, histoire d'un village des bords de Seine

Des premières traces du village au VIIIe siècle av. J-C à aujourd’hui, remontons le temps pour découvrir l’histoire de notre ville.

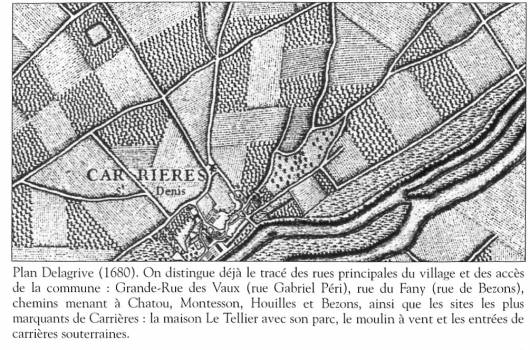

À l’origine, Carrières était une terre occupée par des hommes s’abritant dans des anfractuosités naturelles et vivant de pêche, de cueillette et de chasse. Les premières traces de l’existence du hameau de Quadraria (“forteresse carrée”) ou Carriera, apparaissent pendant l’occupation romaine (753 av. J-C – 476 ap. J-C). À la chute de l’empire romain, Quadraria entre dans une époque troublée. En effet, situé au bord du fleuve, le bourg se trouve sur la route des Vikings et vit une longue période de violences et de pillages.

L’arrivée de l’abbé Suger

C’est au XIIe siècle avec l’abbé Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller principal du roi Louis VI Le Gros, que la ville est officiellement fondée. Faisant partie d’un vaste projet politique et économique de création de villes nouvelles pour enrichir la puissante abbaye royale, Carrières-Saint-Denis est donné par l’abbé Suger au Trésor de l’abbaye par une charte datée du le 15 juillet 1137.

À cette époque, la population se concentre autour du Moulin et de la Grange aux dîmes, où les moines de Saint-Denis perçoivent l’impôt sur les récoltes des paysans (cf. Carrières Magazine n°104 p.40). L’extraction de la pierre de liais (roche calcaire) se développe pour alimenter la construction de bâtiments religieux.

De Carrières-Saint-Denis à Carrières-sur-Seine

Puis les rois de France se succèdent et Carrières-Saint-Denis devient une petite localité active et prospère. Mais sous le règne de Louis XVI, Carrières entre dans une période de misère. La politique de déchristianisation de la Révolution Française conduit Carrières-Saint-Denis à adopter en 1793 le nom laïc de Carrières-sur-Seine. La ville retrouvera son ancien nom en 1808 avant de devenir définitivement Carrières-sur-Seine en 1905.

En 1817, Carrières-sur-Seine compte 962 habitants et ses activités principales sont la viticulture, l’agriculture céréalière et l’exploitation des carrières de pierres. Mais cette dernière décline définitivement à l’aube du XXe siècle au profit de la culture du champignon, qui se développe parfaitement dans les carrières fraîches et humides, et du maraîchage.

Village des impressionnistes aux portes de Paris

À la fin du XIXe siècle, à l’époque des guinguettes, les bords de Seine sont fréquentés par de nombreux peintres (impressionnistes et fauves) qui y puisent leur inspiration. Monet, puis plus tard de Vlaminck, Derain et Braque, couchèrent sur leurs toiles les paysages de Carrières.

Carrières-sur-Seine a ensuite connu un fort dynamisme économique et démographique, tout en conservant un cadre de vie verdoyant et le charme de son village d’antan, à seulement 12 km de Paris

Vous aimeriez aussi